Créé le: 12.08.2025

335

1

5

Le Pancrace

Chapitre 1

1

Sous les projecteurs, la sueur brille comme du vernis. La lumière, les cris, les coups, tout sonne plus fort. Masqué, fatigué, Francis avance, porté par la rumeur. Ici, chaque geste est un rôle, chaque respiration un aveu, et sous le cuir craquelé du masque, l’homme hésite : jouer encore, ou tomber.

Reprendre la lecture

La loge est étroite, la lumière crue. Le miroir taché et l’ampoule néon au plafond bourdonne comme un insecte malveillant. L’air est une nappe de sueur rance, piquée de vaseline, de faux cuir et d’adrénaline réchauffée.

Je suis seul.

Enfin, pas tout à fait : y a moi, et puis ce type dans le miroir qui me regarde depuis l’autre côté avec ses yeux caves et son menton barré d’une ombre de doute.

J’enfile mes gants lentement. Le velcro crisse comme une plaie qu’on referme. J’enroule les bandes autour de mes poignets, soigneusement. Gestes mille fois répétés. Un rite. Je baisse les yeux sur mon masque, posé là, sur la table, comme une gueule prête à refermer sur moi sa fermeture éclair dorée.

Sur le front, un motif cousu de fil noir, des ailes stylisées autour des yeux rouges. L’emblème a quelque chose de solennel, presque olympien, comme s’il appartenait à un ordre ancien. Et surtout, ce détail : l’œil. L’œil du masque. Il me regarde. Il juge. À chaque fois que je le prends en main, il me fait l’effet d’un flic intérieur. Un masque qui te demande si tu seras à la hauteur.

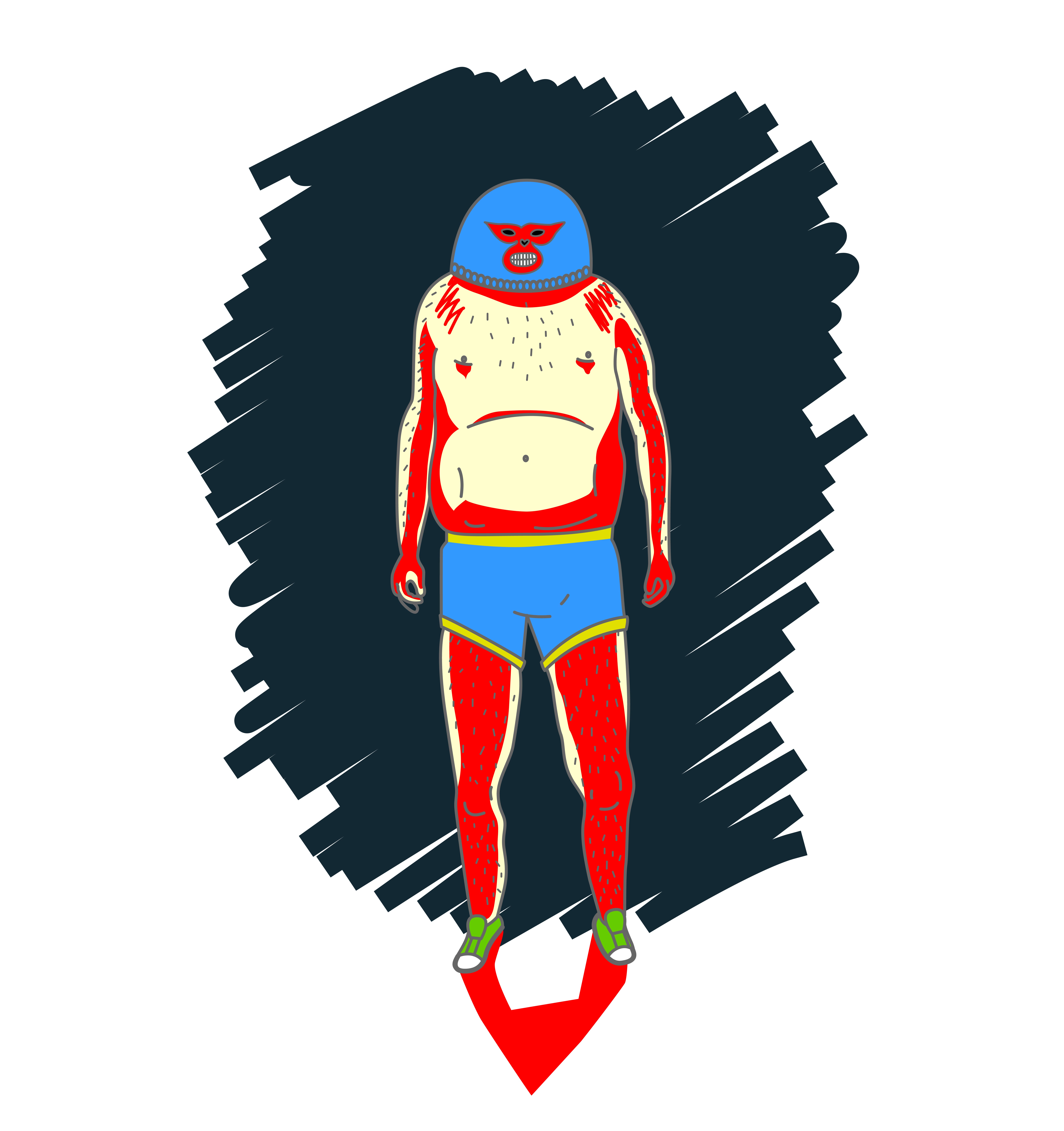

Le reste est à l’image du masque : simple, grotesque, presque cruel. Un short bleu trop moulant pour être confortable, avec un liseré sombre qui fait illusion de sérieux. Une paire de baskets vert fluo — superstition idiote. Et puis ce corps, le mien, coincé entre le cuir et la fatigue : jambes rousses, poilues mais épaisses comme deux saucissons espagnols, bras puissants, le torse large mais mou taché de rougeurs et de ridicule.

On dirait un enfant déguisé en super-héros par un oncle bourré. Mais quand je l’enfile, je me tiens droit.

Faut arrêter, mon vieux. Personne n’y croit. T’es pas un héros. T’es un pantin rapiécé, un homme-sandwich déguisé en mythe. Ils applaudissent parce que c’est plus simple que de penser. Parce que ça brille. Parce que tu fais du bruit en tombant.

Mais toi…

Moi ?

Tu fais ça pourquoi ? Pour la gloire ? Pour la pièce de théâtre grandeur nature où tu fais semblant d’être fort ?

Moi, je fais ça parce que j’ai besoin qu’on m’invente. Je m’endors debout, sous le poids d’un mensonge que j’ai cousu moi-même. Et je fais mine d’y croire. Parce que sans ça…

Sans ça, t’es quoi ? Un type qui se débat dans du vide ? Un type qui a cru que porter un masque rendait plus vrai ? Tu soignes des chiens tremblants et des animaux stressés. T’es un type qui parle plus facilement aux bêtes qu’aux gens. Un type qui panse mieux qu’il ne pense.

Je mens.

Mais t’aimes mentir. Parce que c’est là que t’existes. Dans l’entre-deux. Le flou. L’exagéré. Chaque soir, tu t’habilles comme pour un carnaval. Et tu fais mine d’y croire.

Mais ici, au moins, on me regarde. On m’acclame. On me dévore du regard.

Je prends une grande inspiration. Le masque me fixe. Je le fixe. On s’entend. Il sait que je vais le mettre. Il sait que j’en ai besoin autant que lui a besoin de moi.

Un coup frappé à la porte. Une voix :

« C’est à toi, Francis ! »

Je ne réponds pas. J’ajuste ma posture. J’inspire encore. Je suis lourd, tendu, mais décidé. Je sors.

La salle est déjà en furie. Ils scandent mon nom, comme une prière hurlée dans un temple de plastique.

FRANCIS !

FRANCIS !

FRANCIS !

Je traverse le tunnel sous les projecteurs. Le sol vibre sous les coups de talon des spectateurs. Odeur de pop-corn tiède, de métal chauffé, d’humain trop serré.

Les visages m’observent et brillent d’attente. Des types seuls, des fanas de baston. Certains portent mon nom tatoué sur le torse, d’autres rugissent avec la foi des imbéciles. Et pourtant, je les aime, parce qu’ils m’aiment pour ce que je ne suis pas. Et que ça, ça vaut mieux que rien. Une débauche d’humanité qui réclame qu’on lui serve du réchauffé, les yeux rivés à la lumière. Des bouches béantes prêtes à avaler n’importe quel nom. Ils veulent croire que je suis un géant. Et moi, je fais semblant de l’être.

Là, sous les projos, le ring est nu. Quatre cordes, tendues comme les nerfs d’un condamné. Des coins rouges et bleus. Et au centre, le plancher des vérités feintes. Chaque fois, je me dis que ce ring, c’est une scène. Les lumières, les cris, les projecteurs : c’est du théâtre, mais avec du sang pour maquillage.

Une voix de stentor, saturée de réverb, jaillit des haut-parleurs :

« Et maintenant… celui que vous attendez tous… la furie aux plumes d’acier… le roi des arènes tropicales… EL… POLLOOOOOO ! »

Lumières rouges. Brouillard. Gros son de hip-hop aux accents mexicains. Et dans les vibrations des subs, à travers la brume, une silhouette s’avance.

El Pollo. L’homme oiseau. Pas un poulet, non. Un coq. Un monument.

Crête iroquoise dressée comme une dague. Traîne de plumes irisées qui frémissent à chaque pas. Il fait le tour du ring avec une lenteur de roi. Il déploie sa cape comme des ailes. Puis la claque. Dessous, un torse d’acier. Des muscles sculptés comme un dieu de basse-cour vénère. Il est ridicule. Il est superbe.

Je baisse les yeux. Je remonte mes gants. Je l’attends.

Je pense à Clochette. La chienne à trois pattes que j’ai soignée la veille. Elle avait peur du bruit, des flaques, des courants d’air. Elle marchait en biais, comme une idée bancale. Je lui ai parlé doucement, pendant des heures. Je l’ai portée, elle m’a léché l’oreille. On s’est compris.

C’est bête, mais c’est là-bas que je me sens utile.

Ici, sur ce ring, je fais semblant d’être fort. Là-bas, dans le refuge, je le suis un peu. Pas beaucoup. Juste assez pour qu’un petit cœur batte mieux. Et ce soir, j’ai peur de ne plus faire le lien. Entre l’homme en blouse, et celui en masque. Entre celui qui soigne et celui qui cogne sans réfléchir. Mais je suis là, alors j’y vais.

Je vais danser avec ce coq. Je vais tenir debout, pour les soirs où personne ne regarde.

Pour Clochette, et pour les autres.

Pour moi.

Je serre les poings. Ce soir, le masque ne suffira pas. Il va falloir que je sois quelqu’un.

Le gong sonne.

D’un coup, tout devient silence à l’intérieur. La foule gronde, mais je ne l’entends plus. Juste mes pas. Juste mon souffle. Et le battement de mes tempes comme un tambour tribal.

Le gong sonne, mais pas un cor antique, pas une déflagration épique. Juste un son trop aigu, métallique, presque grotesque. Une sonnette de théâtre provincial. Rideau.

El Pollo entre dans la danse. Il cabotine. Il bombe le torse, fait voler sa cape. Il roule des épaules comme un dindon sacré. Le public adore. Il en redemande. Il en piaille.

Moi, j’y suis pas. Pas encore. Mon corps avance, mais mon esprit reste assis, quelque part dans la loge.

On se tourne autour, comme deux acteurs de vaudeville. Je mime mal. Je suis en retard d’une demi-seconde. Mon bras va à gauche quand il faudrait à droite. Mes jambes sont molles, mes appuis flous. Une frappe dans les côtes. Trop réelle. Trop rapide. Je crois que je lui ai laissé la porte ouverte sans m’en rendre compte.

Le public ne voit rien. Il voit le show. Moi, je sens mon thorax se resserrer comme une mâchoire. Je fais illusion. Juste assez.

Je tente un retourné. Je rate mon élan. Ma cheville vrille légèrement. Rien de grave, mais assez pour me rappeler que je suis vieux ce soir. Que j’ai mal dormi. Que mon ventre est lourd. Que mes pensées sont ailleurs : sur le plat de pâte au beurre persillé que j’ai réchauffé au refuge avant de partir.

El Pollo s’adapte. Il me domine sans m’humilier. Il me fait une faveur, ralentit, m’offre des gestes lisibles. Je les rate. Un coup d’avant-bras dans l’épaule, sec. Le choc me plie. Pas comme prévu.

Un éclair blanc me traverse, puis plus rien. Mon bras gauche ne répond plus. Je ne joue plus. Je subis. La tête me tourne.

L’arbitre s’approche, inquiet. Il me murmure :

« Ça va, Francis ? On stoppe ? »

Je hoche la tête. Oui. Non. Je ne sais pas.

Je suis là. À la lisière. Entre la scène et le sol. Entre la posture et la chute. Et c’est là, exactement là, que le masque s’anime.

Il serre. Il respire. Il regarde à travers moi. Il dit :

Debout.

Des taches blanches dansent devant moi, alors il ajoute en grondant :

Pas maintenant… Tu m’as mis, alors honore-moi.

Je me redresse. Pas en force. En rage. Une rage venue des abysses, comme si quelque chose, sous ma peau, s’était enfin décidé à sortir. Le masque m’aspire. Il me dévore le visage, puis la nuque, puis toute la cage thoracique. Je sens ses crocs s’ancrer dans mon souffle. Je ne suis plus qu’un pantin, mais un pantin qui tire sur ses propres fils, qui a saisit le marionnettiste par la gorge et le fait danser à sa place.

Mes gestes ne m’appartiennent plus. Ils sont un écho. Je n’y étais pas, mais lui, oui — le masque. Il prend appui, il tourne, virevoltant même. Je laisse le rôle me traverser. Le bras valide devient un pilier divin, une racine plantée dans le cœur du monde. Je feins un coup, il enchaîne. Pour la première fois, on est beaux.

El Pollo, lui, me regarde différemment. Il comprend que c’est maintenant que ça se joue. On est plus proches que jamais. Pas comme deux adversaires. Comme deux acrobates au bord du vide.

Je tourne autour de lui comme une ombre qui cherche une faille. Et soudain, elle est là. Un pas de côté, un croisement de hanches, et je glisse dans son dos. Mes doigts s’enroulent autour de lui avec la force d’un serpent antique. Je le soulève — Dieu sait comment — et je le plaque avec une élégance douloureuse. Le choc résonne dans mes os comme un marteau sur l’acier. Une pirouette de souffrance.

La foule explose. Une incantation. Une messe inversée.

Je sens la transe m’envahir. Mes gestes deviennent plus durs, plus précis, presque cruels. Je saisis l’instant. J’enchaîne. Une prise, une clé dure. Une torsion qui mord dans l’articulation.

El Pollo caquette, il tape du poing. Abandon.

Je reste là un instant, penché sur lui, haletant. Le masque brûle contre ma peau. J’ai envie de hurler. Alors je hurle. Pas Francis. Pas l’homme. La bête. Le cri n’est pas une victoire, c’est une proclamation : le trône m’appartient. Je hurle en levant mon bras valide dans la lumière.

Ils y croient. Et moi aussi.

Je quitte le ring en boitant. Les médecins s’approchent. Je leur souris, carnassier. Je souris au public, aussi. Ils voient Francis. Le héros. Le gagnant.

Ils ne verront jamais le reste. Moi, je le sais. Et c’est assez.

La loge parait encore plus étroite que tout à l’heure. Le miroir, toujours aussi sale. L’ampoule, toujours aussi traître. L’air sent le froid revenu, le sang caillé sous la peau, la fatigue qui a changé de forme.

Je suis là. De nouveau seul. Enfin… presque.

Dans la glace, ce n’est plus tout à fait moi. C’est Francis. Le masque est posé, mais l’empreinte reste. Les traits de cuir ont marqué mes joues. Les yeux sont cernés d’ombres noires, mais ils brillent d’un éclat neuf. Pas de victoire. Pas de soulagement. Une autre chose. Plus trouble. Une envie.

Je devrais être soulagé. Je devrais penser à la chaleur simple du refuge, aux bêtes silencieuses, à la pluie sur le toit de tôle. Je devrais, oui.

Mais non… Désolé Clochette, mais ce soir, tu vaux pas cette lumière. Le moment précis où la foule a acclamé. À cette minute où mon bras valide s’est levé, malgré moi, comme une pylône vers le ciel.

Dans la poche de mon survêt’, mon téléphone vibre. Des messages. Des notifs. Des réactions.

Légendaire.

Énorme ce final mec.

Ce regard à la fin 🤯.

Et puis cette phrase, venue de nulle part :

Tu peux pas t’arrêter maintenant, Francis.

Alors je souris. Je souris au miroir, à ce type qui me ressemble, mais qui n’est pas moi. Ce type qui a gagné quelque chose ce soir, je ne sais pas quoi, mais c’est à lui désormais. Il n’y a plus de distance. Plus de flou. Le masque est rentré. Il a trouvé sa place.

Clochette peut aller au diable. Ou pas. Elle trouvera bien une autre main. Moi, j’ai mieux à faire. J’ai un rôle à habiter. Francis.

Encore. Et toujours.

Le néon clignote. Le rideau peut se rouvrir.

Le Pancrace dans l’Antiquité. Ce texte a gagné le 1er Prix du concours d’écriture 2025: Comme au théâtre

Commentaires (1)

Starben Case

23.10.2025

J'ai pensé combat, j'ai senti masque. J'ai pensé force, j'ai senti faiblesse. J'ai pensé jeu. J'ai senti une âme. Une ligne en particulier condense toute votre histoire et s'est agrippée à moi : "Un type qui a cru que porter un masque rendait plus vrai". Vous êtes arrivé à créer une métaphore de la vie à la manière du théâtre antique. Le masque m'a emporté malgré moi. Fort!

Laisser un commentaire

Vous devez vous connecter pour laisser un commentaire